阿里巴巴及其他中國超級平臺的崛起

阿里巴巴的發展實在讓人感到困惑。

阿里巴巴的規模越來越大,業務也越來越多元化。在其他國家,還真沒有像阿里巴巴這樣的公司。比如,國外大多數的電子商務網站都還沒有電影工作室和足球俱樂部。

現在,新零售的興起又為阿里巴巴(及其他中國電子商務平臺)帶來了巨大的變革。首先,我會通過一個簡單的框架闡明阿里巴巴及其他中國超級平臺的4個基本發展階段。

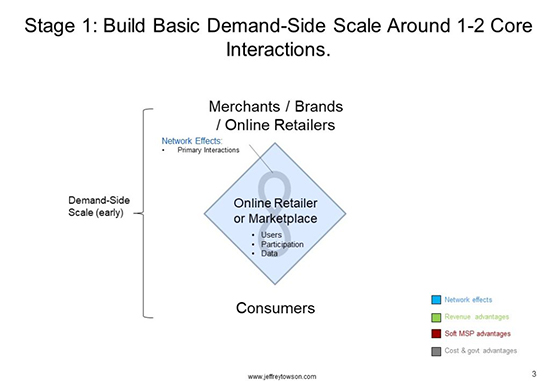

第1階段:圍繞1-2個核心交互建立基本的需求方規模

阿里巴巴最初只是一個簡單的B2B平臺(一種企業間的電子商務模式),2003年創立淘寶網,將用戶與小商戶和企業家聯系在了一起。與其說那時的淘寶是B2C(一種企業與消費者間的商務模式),倒不如說是C2C(一種消費者間的電子商務模式),是一種虛擬集市或鄉村集市。接下來是2008年上線的天貓商城(原名淘寶商城),它是一種約束性更強的網站,通過品牌/商家和特許經營商的建立,它不再是一種集市,而更像是一個購物中心。

這背后的基本理論是創建一個平臺(數字平臺比實體平臺更好),使兩個不同的用戶群(這里指消費者和商家)能夠聯系在一起并進行交易。建立該平臺的目的是為了降低交易成本(搜索、協調、協商、信息不對稱),讓這些群體間能夠進行交易。人們能夠找到要購買的東西、可以約會的人、想要的信息等等。

你想要在平臺上獲得盡可能多的消費者和商家用戶,想讓他們盡可能多地參與到交易當中。在理想情況下,你可以開始構建網絡效應(也稱為需求規模經濟),以便在用戶增長的同時,不斷提升平臺的服務水平。

第1階段的目標是讓平臺在1-2個核心交互中運行,而這在實際操作當中是相當困難的。

第2階段:通過增加其他優勢來擴大需求方規模

一旦有了一個運行的基本平臺,你就會開始想要創建額外的需求端規模,即用戶、參與度和數據(創建平臺的核心資產)的增長。如果你經營的是電子商務平臺,那你需要的就是數據網絡效應(在消費者方面)。

在數據網絡效應中,用戶使用網站的次數越多,平臺獲得的關于他們的數據就越多,他們的體驗也就越個性化。網站上顯示的是他們更感興趣的產品,因此他們獲得的服務也會更好。然后用戶就會更多地使用該網站(因為它更好),這樣就形成了良性循環。這種類型的數據網絡效應在個人和總體層面都是有效的。

阿里巴巴很早之前就已經開始構建數據網絡效應了。因此,你總會聽到管理層談論個性化和內容管理。該網站一直在進行優化,包括針對自身整體和每個消費者的優化。因此,它的需求方規模在不斷擴大。

另外,阿里巴巴還開始嘗試建立其他競爭優勢。對于消費者來說,通常就意味著養成習慣。讓人們習慣沖動購物(“一鍵購物”)。讓購物變成一種樂趣,一種購買和娛樂。你說出需求和愿望,但這已經不僅僅是找到你想要的產品然后購買那么簡單。

對于商家來說,網站可以開始建立轉換成本。商家在網站上建立客戶基礎,獲取收益,并開始收集數據,然后根據數據開發出新產品。這對于商家,特別是小商家而言都是好事。但另一方面,他們想要從該網站快速向其他電子商務網站進行切換的難度也會增加。因此,他們也很看重平臺的成功。

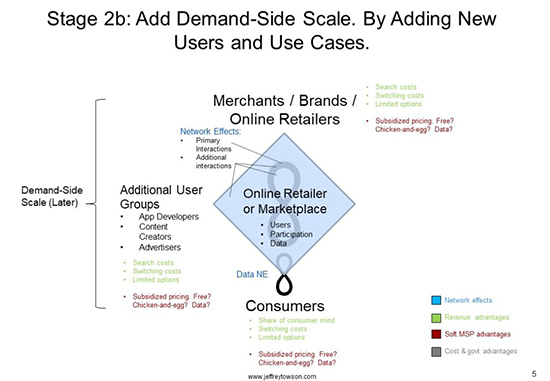

第2b階段:通過增加新用戶和用例以擴大需求方規模

上述兩個階段是電子商務發展的標準階段。在中國,也是大同小異,無非就是數據更大而已。但是第3階段,中國的電子商務開始“不走尋常路”。

平臺往往比產品公司(也稱為管道和垂直一體化公司)更具優勢。它們可以補貼不同用戶群之間的定價(這就是為什么谷歌、Facebook和微信對消費者是免費的)。與之類似的是,三邊平臺又比雙邊平臺(更有能力補貼價格和開展競爭對手做不到的創造性工作)更具優勢。以此類推,一個平臺涉及的面越多,通常也就越有優勢。

因此,這些平臺開始增加新的用戶群。它們可以增加廣告商(通常廣告公司本身就是連接廣告供求的平臺),可以添加內容創作者(這里是指優酷-土豆),也可以開始添加應用程序開發商(這一點非常重要)。這些公司開發了在平臺上運行的新軟件(想一想在谷歌地圖和地球上運行的所有應用程序,光是數一數可以獲得的應用程序接口數量就知道了。)

有了多個用戶群以及大量的數據,你就可以開始識別和開拓新的用例,進而開始提供全新的服務,所有的事物都變得很酷炫。“數字化中國”在這些平臺上得以瘋狂發展。中國的平臺涉及方方面面:支付、信貸、貨幣市場基金、自行車、按需配送、外賣、醫療保健等等。這些平臺不斷增加用戶群并采用新的用例,發展速度十分驚人。

例如,阿里巴巴最近經常談到如何融合電子商務與娛樂。以“邊看邊買”為理念,它們還舉辦了盛大的晚會。如前文所述,阿里巴巴甚至還有自己的電影工作室。

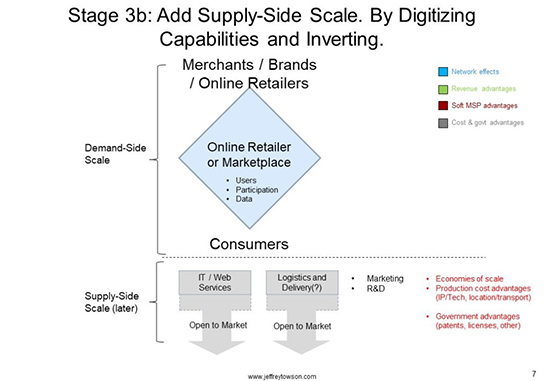

第3階段:建立供給方規模

在此過程中,這些平臺一直在增加一些主要固定成本的支出,如信息技術/網絡服務,可能還有物流和研發。隨著對競爭對手的超越,這些平臺開始對供給方產生規模效應。如果你把收入的20%投入到信息技術服務上,而你的經營規模比競爭對手大3倍,那么你在這方面的開支就超過了對手。

無論是在中國還是其他國家,這種供給方規模經濟模式在軟件公司,特別是在信息技術和網絡服務方面都很常見。

中國的不同之處在于這些互聯網公司敢于實干。在供給方面,它們進駐管理實物資產和活動領域。它們雇傭了成千上萬的快遞員,建造了大量的倉庫,建設并收購超市,創辦自己的物流無人機和無人駕駛汽車,并開辦實體銀行。目前,它們還在建立診所。

西方的數字巨頭往往只專注于數字領域,在氣派的商業園區做著軟件。但是中國企業在硬件和制造業方面做得很好(反正都是在中國做的)。而且它們會進駐服務、客戶服務以及其他勞動密集型行業(這些行業在中國成本較低)。

雖然操作起來很復雜——而且降低了它們在經濟上的吸引力——但也讓它們獲得了一定程度上的競爭保護,免受中國競爭激烈的線上世界的沖擊(是的,比西方國家要激烈的多)。當中國的數字企業在市場上取得了領先地位時,它們往往會拓展更多的服務領域(第3階段),并選擇包括實體資產和業務在內的供給方規模模式。這樣的戰略能夠讓它們獲得一定程度的競爭保護。在美團和京東這樣的企業身上,你就能看到這一點。

第3b階段:通過能力數字化和轉化擴大供給方規模

需求端進行的程序在供應端也將繼續進行。你還可以建立其他優勢,比如政府優勢(是的,這一點很重要)。你還可以通過采購成本、位置/運輸成本優勢等獲得成本優勢。

然而,最有趣的措施還是企業何時能將自身的核心能力數字化并轉化。這方面的例子包括:

· 亞馬遜在這方面是先驅,它將自身的信息技術/網絡服務能力轉變成亞馬遜云計算服務(AWS)。

· 阿里巴巴成立阿里云(AliCloud)。

· 阿里巴巴和京東在支付方面創造了支付寶/螞蟻金服和京東金融。

· 京東目前正在進行的京東物流(被稱為“零售即服務”)。

· 滴滴甚至正于當前推行新的司機解決方案業務(被稱為“小桔車服”)來實現這一點。

通過將內部能力轉化為面向市場的業務,企業在供應方方面有了更大的規模,并開拓了第二項業務(注:AWS每年投入運營現金流的資金約為80億美元,用于補貼物流。),有時它甚至會給你帶來另一項平臺業務(螞蟻金服最近估值1500億美元)。

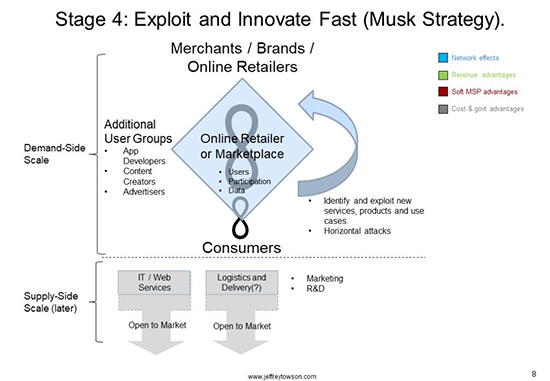

第4階段:快速開發和創新(埃隆·馬斯克戰略)

爭取競爭優勢和快速創新一直是人們熱議的話題。埃隆·馬斯克(和其他一些人)認為,創新的速度就是你如今唯一的優勢。沃倫·巴菲特針鋒相對,他表示自己的糖果公司和汽水公司都好得很。馬斯克已經宣布,他將要創辦一家糖果公司。

我的看法是,創新的能力和速度至關重要,但你的經營結構和競爭優勢都可以成為極大的助力。

在比賽中,汽車肯定比自行車跑的快。

所以下個階段就是利用現有的結構(穩健的平臺和供給方規模),并在此基礎上實現快速開發和創新。

阿里巴巴目前擁有海量的數據和眾多活躍的用戶群。通過研究這些數據,阿里巴巴會發現新的需求和機遇,進而推出新的服務、產品和業務模式,然后快速地在現有客戶中推廣并付諸實踐。

阿里巴巴在這方面做的非常好。因為,它有著非常優秀的管理層。去年,他們在雜貨和時尚方面進行了大動作,現在正在進軍酒店行業,或許還有餐廳(包括與星巴克的新合作)。與中國大多數超級平臺一樣,它們也將目標對準了金融和醫療領域,在多個領域迅速發展。阿里巴巴就是這樣,從一個簡單的電子商務網站發展成現在旗下涉及20多項業務的大公司,其中大多數是以動物命名的。有趣的是,阿里巴巴正在建設世界上最大的寵物動物園。注:它們的新酒店叫“未來酒店”(Flyzoo)。

第4階段是關于成為一個快速和不屈不撓的創新者,并利用現有業務作為實現創新的獨一無二的優勢。

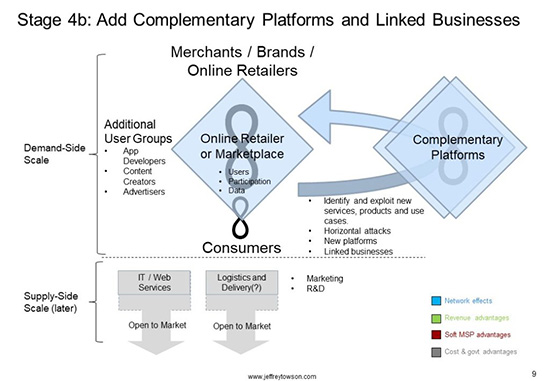

第4b階段:增加互補平臺和關聯業務

如果運氣好的話,這些新的服務、產品、用例和業務模式本身就能夠轉變成平臺。它們可能與目前的平臺在消費者方面,也可能是在企業方面或廣告商以及程序開發商方面形成互補。

就阿里巴巴來說,現在的發展形勢相當驚人。它有很多互補的平臺:淘寶、天貓、優酷-土豆、支付寶等等。這些平臺間互相加強,提供了其競爭者無法與之匹敵的服務。

即使它們的新服務沒有創造出互補的平臺,但仍然可以成為相關聯的業務。它們可以共享客戶(降低收購成本)、技術和資本。百度與其投資對象愛奇藝的關系就是一個很好的例子。它們簽署了一份主協議,涵蓋人工智能、網絡服務、在線廣告、網絡傳輸、數據/內容和智能設備等。

以上就是我對阿里巴巴現狀的基本說明。讀者朋友們在電子商務和其他中國數字巨頭身上應該也會看到同樣的規律。(財富中文網)

作者簡介:Jeffrey Towson是北京大學光華管理學院投資學教授。